このブログでもひっそりと人気シリーズを久々に展開します。

そうです。「大仏シリーズ」です。

大仏さまというと奈良や鎌倉が脳裏をよぎる方が大多数だと思うのですが、「日本三大仏」という称号の三番目の空位争いが実は激しいのです。

過去うちのブログでご紹介したのがこちらです。

です。まぁ、最後の牛久大仏は立像なので坐像とは違うのですがそこはご愛嬌。

では、さっそく本題へ参りましょう。

今回ご紹介するのが「東京大仏」なのです。

その名の通り、東京都の板橋区にある乗蓮寺に鎮座されているそうで板橋十景にも選ばれたこともあるそうです。

赤塚山 乗蓮寺(じょうれんじ)とは!?

応永年間(1394年 – 1427年)に了賢無的が山中村(現在の板橋区仲町)にて人々に教えを伝えるために創建したと伝えられている。その後、江戸時代の初期のころまでに板橋区仲宿に移転した。当時は孤雲山慶学院乗蓮寺と称していた。後に慶学山乗蓮寺になった。当寺院は、郷主・板橋信濃守忠康の菩提寺になるなど人々から信仰を得ていた。天正19年(1591年)に徳川家康から十石の朱印地が寄進され、その後も歴代の将軍から朱印地が与えられ格式ある寺院となった。また八代将軍・徳川吉宗の鷹狩の際の休憩所・お膳所としても使われた。その後も長く仲宿の地にあったが首都高速道路の建設と国道17号の拡幅により、昭和48年(1973年)に現在の赤塚の地(赤塚城二の丸跡)に移転した。山号も赤塚山と称した。そして1977年(昭和52年)、かつて東京を襲った関東大震災や東京大空襲など、悲惨な震災や戦災が再び起きないよう願いを込め当寺院の代名詞にもなっている東京大仏が建立された。

引用元:Wikipedia「乗蓮寺」

ということです。徳川家からも大事にされたお寺さんなんですね。

では、さっそく参りましょう。

いざ、乗蓮寺へ

門のには葵の御紋。徳川家とのつながりが見えますね。

石段を登り進みます。

なんと見事な山門。左右には力強い仁王様がおられます。

扉にはもちろん葵の御紋でございます。

↑手水舎です。

本堂へ到着

とても立派な造りです。

暴れん坊将軍で有名な八代将軍・徳川吉宗さんも訪れたわけですね。

本尊・阿弥陀如来坐像を安置しています。脇侍は観世音菩薩立像と勢至菩薩立像。

実は板橋十景だけでなく、「新東京百景」にも選ばれているスポットです。

弁天池には弁天堂があります。

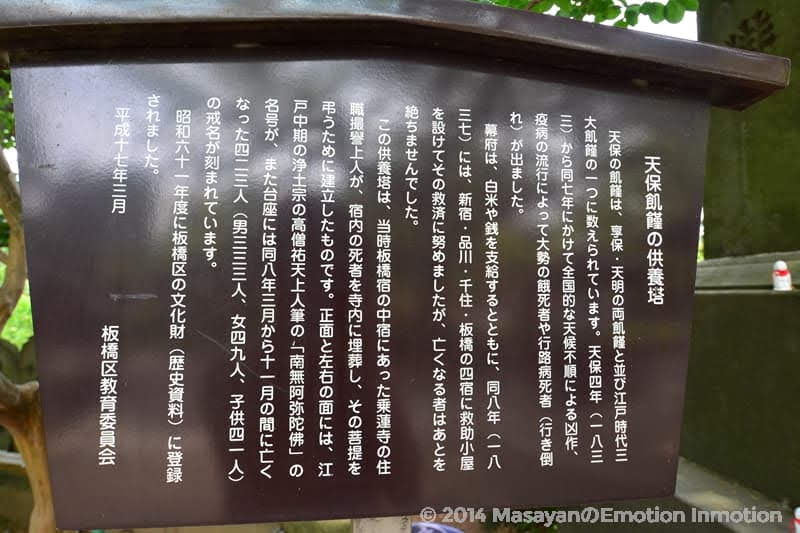

天保飢饉の供養塔

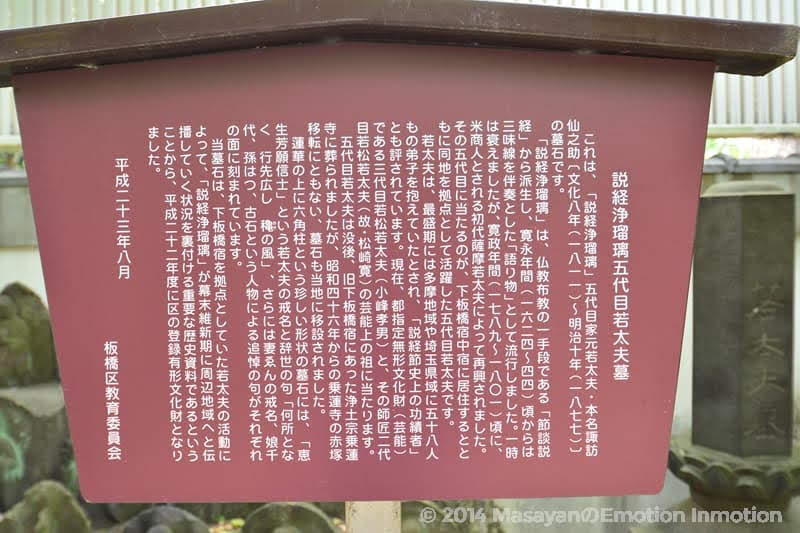

若太夫墓

役行者像

鉄拐仙人

足の病気に霊験ある「鉄拐仙人(てっかいせんにん)」です。

がまんの鬼

文殊菩薩

などいろいろあります。写真にはとりこぼしましたが「三途の川の奪衣婆(だつえば)」もあるそうです。

そして念願の東京大仏

おまたせしました。こちらが今回の目玉!

昭和52年、かつて東京を襲った関東大震災や東京大空襲など、悲惨な震災や戦災が再び起きないよう願いを込め建立された巨大な阿弥陀如来坐像です。

青銅製の鋳造大仏では、奈良・鎌倉に次ぐ日本で3番目の大きさを誇るとされています。

高さは基壇が地上2メートル、蓮台2.3メートル、座高8.2メートルの計12.5メートル

では当ブログ調べのいつもの大仏象高表を出してみましょう。

| 奈良 | 鎌倉 | 岐阜 | 兵庫 | 東京 | |

| 像高(m) | 14.98 | 11.35 | 13.68 | 11 | 8.2 |

そうです。この東京大仏の背中が語っていることがすべてです。

おわりに

奈良や鎌倉の大仏さまがとても有名な日本において、実は首都東京にも大仏さまがおられたということを今回はご紹介させていただきました。

お寺に関しては徳川家が大切にしてくださっていたようですが、大仏が造られたのは昭和になってからなので徳川将軍さまたちはこの東京大仏をご覧になられていないのが残念です。

もしも東京観光にいらっしゃる機会があれば、東京タワーにスカイツリーときたら是非この東京大仏もチェックしてみてはいかがしょうか?

赤塚山 乗蓮寺

| 所在地 | 東京都板橋区赤塚5丁目28番3号 |

|---|---|

| 電話番号 | 03-3975-3325 |

| 駐車場 | あり |

コメント